Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías; mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa…; los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas!

El libro del Apocalipsis de San Juan

EL TERCER JINETE DEL APOCALIPSIS DEFLACIONARIO: EL PETRÓLEO

Desde 1850 a 1914 se desarrolló en Inglaterra, en Estados Unidos y en otras naciones europeas, lo que los historiadores han dado en llamar II Revolución Industrial. Una periodo espectacular, en cuánto al desarrollo económico y material de la humanidad. Desde un punto de vista macroeconómico, el crecimiento fue posible no sólo por el éxito de la agricultura… sino por una confluencia de factores que empujaron en la misma dirección. Sobre todo por un aumento brutal de la productividad industrial que evitó la subida de los precios; muy presionados por una población que no paraba de crecer. Para abaratar los costes de fabricación, los industriales recurrían constantemente a la moderación salarial, al uso del carbón y a la modernización de las fábricas para racionalizar las cadenas de producción. La tan cacareada I+D fue un invento de aquellos días… Todas estas circunstancias, provocaban un sostenido y vigoroso crecimiento del PIB. Por supuesto, había crisis puntuales… porque la confianza ilimitada en el progreso terminaba generando burbujas “tecnológicas”; como pasó con la fiebre por el ferrocarril, cuyo estallido se llevó por delante a las bolsas y a los bancos que habían arriesgado demasiado.

Tras cada crisis, el capitalismo resurgía como el ave fénix; daba dos pasos atrás y cinco hacia delante, para encarar el “más difícil todavía”. Las recesiones duraban, lo que la industria tardaba en “ponerse las pilas”. O sea, bastante poco. Los empresarios confiaban ciegamente en los progresos de la ciencia. Patrocinaban el trabajo de los inventores y estaban atentos a cualquier innovación tecnológica que pudiera reportarles beneficios en las cadenas de montaje. Varios descubrimientos y nuevas creaciones como: la corriente alterna, el caucho, el motor de explosión, el teléfono, la bombilla incandescente, la radio y muchos más, fomentaron el progreso y enriquecieron a un selecto grupo de emprendedores que entendieron sus posibilidades comerciales. Asimismo, las mejoras introducidas en el transporte y en las comunicaciones consolidó el mercado interno de Estados Unidos y permitió el auge del imperialismo europeo.

Influidos por una interpretación sesgada del darwinisimo, los europeos se creían superiores a todo quisqui y se lanzaron a la conquista del mundo para saquear los recursos de las naciones menos desarrolladas. Los ingleses, por delante de todos. Los súbditos de la reina Victoria, instauraron por la fuerza de las armas el libre comercio en todos los territorios del imperio; lo que en la práctica era un eufemismo, porque el interés de las poblaciones nativas era ninguneado por completo. De este modo: los sudafricanos perdieron gran parte de su oro, los peruanos se quedaron sin guano y decenas de millones de chinos fueron obligados a colocarse con opio a cambio de su producción de té. Los bancos de la city repatriaban los capitales coloniales hacia la metrópoli y el HSBC, establecido en Hong Kong, será recordado para siempre por ser el primer narco banco de la historia. Pero oye: no había nada malo en todo eso! Sólo eran negocios…

La globalización de la época, era un chollo. El viento soplaba a favor para Occidente: las poblaciones jóvenes aseguraban la demanda de todo tipo de bienes, la producción agrícola florecía con el guano de Perú, la productividad industrial era altísima y el precio de las materias primas estaba por los suelos. Hay que ver como han cambiado las cosas… En cualquier caso, la II Revolución Industrial jamás se hubiera desarrollado sin el carbón. Era barato de extraer, fácil de transportar y su potencia calórica era formidable. Cualidades que todavía conserva. Por supuesto está el problema de la contaminación medioambiental… pero a los industriales del s.XIX les importaba un comino. Era la fuente de energía que calentaba los hogares, mantenía en funcionamiento a las fábricas y permitió la modernización de los medios de transporte. Sin él, nada de todo eso hubiera sido posible.

Un maná caído del cielo

A finales del s.XIX y a comienzos del s.XX, los empresarios empezaron a fijarse en las posibilidades comerciales del petróleo. En 1886, a Herr Benz se le ocurrió la genial idea de construir un vehículo de tres ruedas propulsado por un motor de explosión: el primer coche con gasolina de la historia! A partir de entonces, los emprendedores de la incipiente industria del automóvil comenzaron a competir entre sí. Por un lado estaban los constructores de los vehículos impulsados a vapor –cuyo combustible era el carbón-; y por el otro los constructores de los vehículos propulsados por gasolina o gasoil (Rudolf Diesel se incorporó un poco más tarde, pues casi la palma en uno de sus experimentos). La batalla entre ambos bandos se prolongó hasta que Henry Ford reventó el mercado con su modelo Ford T; que era mucho más barato, liviano y fiable que los automóviles de vapor.

Para los empresarios del carbón, el éxito de Ford y compañía fue duro de roer. En las décadas siguientes esta materia prima seria desplazada en todo el sector del transporte por el petróleo. La potencia energética del petróleo era inigualable. Y no sólo eso: era muy barato! En algunos países como Arabia Saudita o Venezuela podía recogerse con la mano… y en Texas, Argentina, Azerbaiyán y otros lugares, la extracción era muy fácil porque el oro negro se hallaba a muy poca profundidad. Los costes de producción eran muy bajos y eso explica, en buena medida, el éxito comercial de la Standard Oil de Rockefeller y de otras compañías que vendrían después.

Asimismo, la explotación del petróleo desencadenó un boom en la industria química. Al principio, el trabajo de las refinerías se enfocó en la obtención de gasolinas, gasoil y queroseno para el sector del transporte. Pero luego, conforme pasaban las décadas del s.XX, los progresos en los procesos de destilado permitió la obtención de productos más sofisticados como los plásticos y los fertilizantes, que rápidamente encontraron un hueco en el mercado. La fiebre por los hidrocarburos es fácil de entender. Su relación coste/beneficio era extraordinaria; lo cuál permitió la liberación de ingentes recursos financieros que la industria empleaba para pagar a sus accionistas o para introducir mejoras en las fábricas. O dicho de otro modo: los beneficios socioeconómicos del petróleo superaban, con mucho, sus costes de producción. Por eso a nadie debería extrañar que el consumo de gasolina y gasoil desplazara al carbón en el transporte; que los plásticos arrinconaran a la industria del vidrio o que se extendiera el uso del petróleo en las centrales térmicas para la generación de electricidad.

El acceso a fuentes de energía baratas –no quiero olvidarme de la electricidad…-, fue la guinda para la II Revolución Industrial. La confianza ilimitada en el progreso, en la tecnología, en las posibilidades del ser humano o el rechazo visceral del pasado… estaban al orden del día. La mejor expresión de tanta euforia lo encarnó el movimiento futurista italiano; cuyos integrantes sentían pasión por los coches, por las máquinas, por los deportes de riesgo y, también, por las aventuras militares. Y casi todos iban de poetas (es una peña bastante interesante). Lo malo de tanta euforia y energía desbocada, sin embargo, es que al final puede la cosa puede descontrolarse. Cualquier psiquiatra serio estaría de acuerdo conmigo. Los europeos aprovecharon el vigor del crecimiento económico para afilar los sables y dirimir sus disputas en la I Guerra Mundial. Se dejaron 14 millones de muertos por el camino… Y francamente, no se puede ser más estúpido. En cambio, los norteamericanos optaron por la botella de whisky y por el frenesí de las bolsas; impulsadas al principio por las excelentes plusvalías empresariales y, más adelante, por el crédito de los bancos. En la primavera de 1928, el presidente Hoover declaró que “la prosperidad estaba a la vuelta de la esquina”; cuando en realidad, al doblar la calle les esperaba el crash bursátil de 1929 y una depresión que todavía se recuerda.

No hay de donde sorber

Hace ya un montón de años, me fui con unos amigos a Cuba. Recién me había licenciado en Geografía e Historia e, incauto de mi, pensaba que al gobierno de Fidel Castro le quedaban “dos telediarios”. Aunque mis colegas tenían otros propósitos… yo sinceramente deseaba conocer la realidad de una sociedad comunista antes de que se desvaneciera, como ya había sucedido en la Europa del Este. Así que me fui con ellos. Alquilamos un coche y nos pateamos la isla de cabo a rabo. Nos alojábamos en casas particulares, comíamos en los paladares y visitamos un montón de ciudades. Al movernos tanto, descubrimos muy pronto que en la isla había dos tipos de gasolina: la gasolina para turistas, más cara pero de mayor octanaje; y la gasolina para los cubanos, cuyo rendimiento dejaba bastante que desear. Sea por la razón que sea, decidimos comprar sólo gasolina para cubanos –lo cuál era ilegal-. Llegábamos a un sitio, le preguntábamos a la gente y terminábamos en los arrabales de cualquier ciudad… Medio orgullosos y medio acojonados. En un momento dado, salía alguna mami de alguna casa cochambrosa con un cubo lleno de gasolina en una mano y un tubo, en la otra. Entonces nos esperaba la apasionante tarea de sorber… Poníamos un extremo de la manga en el cubo y sorbíamos por el otro; succionando el líquido hacia nuestras bocas. Cuando estaba cerca, metíamos la manguera en el depósito del coche y la presión atmosférica hacia el resto. Los cubos se vaciaban como por arte de magia.

Lo malo de todo esto es que cuando la manguera era muy corta, la fuerza de la succión nos llenaba frecuentemente la boca de gasolina… Entonces algún gracioso te ofrecía un cigarrillo. En cambio, si el tubo era demasiado largo, nos dejábamos los pulmones por el camino, tratando de empujar la gasolina hacia arriba. Pues bien, con la extracción del petróleo sucede algo parecido –salvando todas las distancias, claro está-. Cuánto más profundo esté en el subsuelo, más caro será de extraer; ya que la aspiración del mismo se complica a medida que aumenta la longitud de los “tubos” que se usan durante las perforaciones. Esto me hace pensar en los yacimientos que Repsol y otras compañías explotan en alta mar, sea en Brasil, en el mar del Norte o en el Golfo de México, porque se trata de un petróleo caro que tiene que venderse a 70 u 80 dólares el barril para que el negocio sea rentable. Por eso muchos inversores buscan invertir en compañías cuyas reservas se encuentren cerca de la superficie. Si eso es posible… En el fondo, todos los pozos se enfrentan al mismo problema: cuando la presión en la cámara que contiene los hidrocarburos disminuye con el paso del tiempo, su rentabilidad va decayendo hasta que, en un momento dado, son precintados y abandonados.

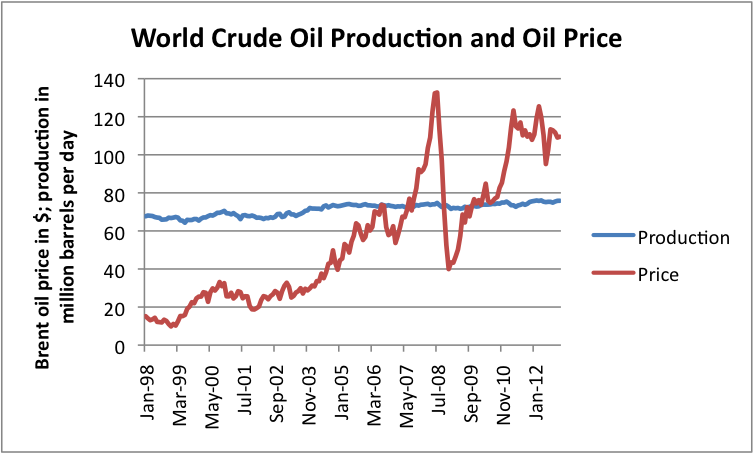

El progresivo encarecimiento del crudo desde los tiempos de Rockefeller a esta parte, ha ido complicando la situación financiera de los ciudadanos, de las empresas y de los gobiernos. Sobre todo, a partir de la gran crisis del petróleo de los años 70 del siglo pasado. La escalada de los precios se debe en parte a la especulación por parte de los países productores –instigada en su día por Gaddafi, al que ya han ajustado las cuentas…-; y en parte, a la necesidad de las compañías petroleras de mantener sus márgenes a medida que se encarecen los costes generales de la producción. Durante mucho tiempo me he preguntado por qué el precio del barril se mantiene tan alto cuando la recesión amenaza por todas partes… Es una buena pregunta, no? Pues bien, creo que la respuesta se halla en la situación intrínseca de las petroleras. Si el precio del barril baja debido a los miedos deflacionarios, éstas cierran los pozos más caros o abandonan las prospecciones en curso para ahorrar costes, con lo cuál restringen la oferta y el precio del barril vuelve a dispararse. Eso es lo que piensa Gail Tverberg y yo estoy de acuerdo con ella.

Cambio de Paradigma

Los tiempos del crudo barato son cosa del pasado. Hace ya muchos años que no se descubren yacimientos cómo los de antaño. Hay cierto consenso en el sector de que el Peak del Petróleo se alcanzo en 2008; momento a partir del cuál la producción va a menguar, pase lo que pase con la demanda. Y es que ya no hay de dónde sorber… Como consecuencia de todo esto, los precios siguen subiendo.

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE)

Debido a que somos una sociedad petróleo-dependiente y a que todavía no hemos encontrado una fuente de energía que permita reducir la demanda de hidrocarburos, el mundo entero se enfrenta a un problema irresoluble. Todo lo que tenemos se hace con o mediante el petróleo. Derivan del oro negro: los plásticos, los fertilizantes agrícolas, ciertos alimentos, el alquitrán con que cementamos nuestras carreteras, los combustibles del sector del transporte, los combustibles que se usan en algunas centrales térmicas, etc. Si el petróleo sube, sube todo lo demás. Para los ciudadanos, la industria y los gobiernos, la situación empieza a descontrolarse:

-Los ciudadanos: Tendrán que acostumbrarse a pagar más por el transporte, los alimentos y la ropa. Lo malo de todo esto es que el encarecimiento del coste de la vida se produce en un contexto generalizado de caída de los salarios. Sin ahorros, el consumo sólo puede patrocinarse con bajos tipos de interés y vía endeudamiento. Eso es lo que están intentando la FED, el BCE, el BoE y el BoJ. Y ni así, porque ya vemos que en Europa estamos al borde de la deflación. En cualquier caso, la temporada de la vida low-cost ha venido para quedarse; sea porque compramos marcas blancas, consumimos medicamentos genéricos, compramos ropa en outlets, viajamos con Vueling o porque nos “encantan” los productos del Mercadona –si algún día sale a bolsa, es compra obligada-.

-La industria: Hace pocos años la empresa de fertilizantes alemana K+S, abandonó el petróleo por el gas natural. Necesitan energía para procesar la potasa que extraen de las minas. Y entendieron que si seguían dependiendo del crudo, sus márgenes iban a saltar en mil pedazos. Se gastaron un pastón modernizando sus fábricas para adaptarlas al consumo de gas natural y, gracias a ello, han mejorado significativamente la rentabilidad del negocio. Sin embargo, para la minería en general las cosas van muy mal… Tendrían que seguir el ejemplo de K+S, pero la mayoría no lo han hecho; tal vez, porque no pueden. Por eso muchas compañías están al borde la quiebra. En ese caso sólo pueden cerrar minas, bajar los salarios o despedir a la gente. Lo cuál debilita el consumo de la ciudadanía todavía más… En cualquier caso, el aumento del precio de la energía está impactando en el balance de todo el complejo industrial a escala mundial. Encarece los costes de producción y muchas empresas se ven en la necesidad de endeudarse con los bancos para sobrevivir y continuar con su actividad. Que se lo pregunten a los de Fagor o Panrico… Luego, como los bancos son conscientes del peligro –ya decía Mark Twain que “te retiran el paraguas cuando llueve”-, tienden a restringir el crédito; empeorando más, si cabe, la existencia de los industriales.

-Los gobiernos: Para los gobiernos, los Estados, todo esto se traduce en menos recaudación fiscal. Lo cuál los obliga a endeudarse para financiar su superestructura. Sin la asistencia de los Bancos Centrales, sea a través de la labor de los QE o los LTRO, muchos ya habrían incurrido en default. De momento aguantan, pero ya veremos hasta cuándo…

Como veis, el tercer jinete del Apocalipsis está disfrazado de inflación. Cuando en realidad, va repartiendo deflación a diestro y siniestro. Su disfraz es muy vistoso en las economías re-emergentes. Esto es así, porque los BRICS son actualmente el taller del mundo (por obra y gracia de la globalización):

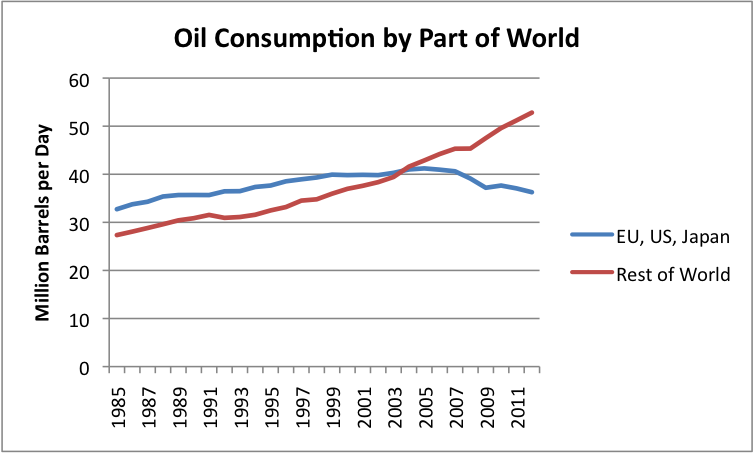

Según el Statistical Review of World Energy de BP (2013)

Debido a que la industria consume mucho más crudo que el sector servicios, los re-emergentes no tienen otro remedio que engordar la factura energética, extendiendo la inflación por sus economías. En cambio, como en Occidente estamos volcados con el sector terciario, los costes no son tan gravosos. Por supuesto, en China, la India o Brasil van a tener que lidiar con dinámicas inflacionistas y deflacionistas; pero su resolución dependerá de la política monetaria y fiscal de cada país.

La industria petrolera está intentando minimizar todo esto. Han aumentado mucho la producción de gasolinas por barril, fomentan el consumo del biodiesel, están buscando petróleo como locos y ahora, también, están experimentando con el fracking. Sin embargo todo eso son parches, que no alteran la problemática de fondo: el petróleo se acaba. Respecto al fracking me gustaría comentar algo. A no ser que los coches funcionen con gas natural y que toda la industria se pase a esta materia prima, ningún país alcanzará la independencia energética. El petróleo de esquisto es muy caro… Y para que las petroleras obtengan negocio con el gas pizarra, seria necesario que las sociedades occidentales abrumadas por el peso del sector servicios, paguen más por él (lo cuál, es harto improbable). Recientemente, Shell ha abandonado el negocio del fracking en EE.UU. Por la sencilla razón de que, con los precios actuales del gas, no han podido rentabilizar las costosas inversiones iniciales. Han palmado más de 2000 millones de dólares y se han largado…

Y para terminar, dejo un par de reflexiones. Si el mundo sucumbe a un shock deflacionario, la mitad de la industria petrolera sucumbirá porque no podrá sufragar los gastos de la extracción y el refino. Luego, si salimos de la recesión y empezamos a crecer con fuerza, la subida de los precios detendrá en seco el crecimiento económico. James Hamilton, en su magnífico artículo "Causes and consequences of the oil shock of 2007-2008", sostiene que cuando la factura petrolífera de un país alcanza el 5’5% del PIB –o el 10% considerando todas las fuentes de energía-, éste entra inmediatamente en recesión. Desde el fin de la II Guerra Mundial, Estados Unidos ha padecido 11 recesiones. Y en 10 de ellas, la factura petrolífera llegó a ese fatídico 5’5% del PIB. También sucedió en 2007 –como en España, por cierto-. Lo cuál nos lleva inevitablemente a la conclusión de que “los días de vino y rosas” son cosa del pasado…

Tal vez los mayas estén en lo cierto y ahora toque un cambio de ciclo. Lo que yo veo, es que Occidente ha perdido los fundamentales que impulsaron la II Revolución Industrial. Todo ha cambiado por completo. Tenemos poblaciones viejas, pagamos un pastón por la energía, los salarios son bajos y estamos hasta arriba de deudas. De momento, las bolsas ignoran todo esto… Es más, muchos se sorprenden de que la FED no haya reducido el QE o que el BCE haya bajado los tipos de interés. Jesús, María y José… este mundo siempre estará lleno de incautos y de vende-biblias. La situación actual es insostenible y cuando corrija, habrá mucho dolor.

Creo que este es uno de mis mejores artículos… Espero que os guste!